【A&D 技術窺探】決戰蒼穹之上:剖析美軍「低軌衛星天網」如何終結高超音速武器神話

- Sonya

- 2025年10月15日

- 讀畢需時 7 分鐘

秒懂重點:沒有這項技術,就沒有新世代戰力

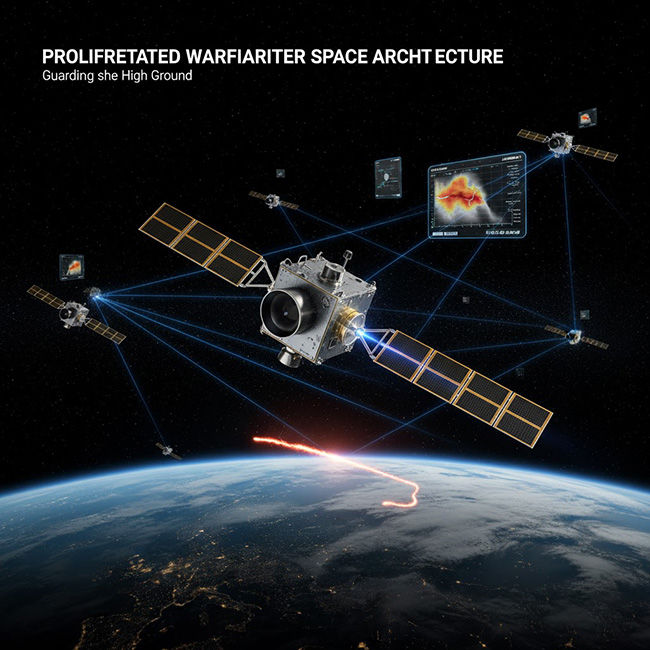

想像一個以 5 倍音速以上、飛行路徑如水漂般無法預測的武器,正朝著我方高價值目標襲來,當我們地面的雷達站偵測到它時,可能只剩下不到一兩分鐘的反應時間——這點時間連啟動防空系統都不夠,更遑論攔截;這就是高超音速武器 (Hypersonic Weapon) 帶來的夢魘,傳統建立在高軌道、數量稀少的「天眼」衛星(如美國的 SBIRS 天基紅外線系統)和地面大型雷達的防禦網,在它面前形同虛設;為了解決這個困境,一個顛覆性的思維應運而生:與其用幾顆昂貴、看得遠但有死角的「望遠鏡」,不如在太空中撒下數百顆看得沒那麼遠、但密不透風的「監視器」,這就是「增生式低軌道 (pLEO) 衛星星座」的核心理念,沒有這張由衛星構成的「天網」,我們就無法對高超音速威脅進行全程追蹤,防禦便無從談起,這不只是裝備升級,更是攸關國家生存的防禦架構革命。

關鍵技術白話文:原理與劃時代挑戰

過去的技術瓶頸:為何傳統架構已無法應對威脅?

過去數十年的飛彈防禦體系,主要依賴兩大支柱:

高軌道預警衛星 (GEO Satellites):這些衛星位於地球上空 36,000 公里的地球同步軌道,優點是單顆衛星就能覆蓋三分之一的地球,視野極佳,但缺點也同樣明顯:它們離地球太遠了,對於傳統彈道飛彈發射時巨大且持續的火焰,它們能輕易看到;但對於高超音速武器中途滑翔階段相對微弱的熱訊號,它們就顯得力不從心,而且高延遲的數據傳輸也難以支援即時攔截。

陸基/海基雷達 (Ground/Sea-based Radars):如鋪路爪 (PAVE PAWS) 或神盾艦的 AN/SPY-1 雷達,它們非常強大,但受限於地球曲率,存在偵測盲區,對於在大氣層上緣飛行的高超音速滑翔體,雷達必須等到目標飛越地平線才能看到,這極大地壓縮了寶貴的預警時間。

簡單來說,過去的系統是為偵測「飛得高、路徑固定」的彈道飛彈設計的,面對「飛得低、路徑飄忽」的高超音速武器,舊地圖找不到新大陸。

核心技術原理是什麼?

pLEO 衛星星座的原理,是用「數量」彌補「高度」的不足,用「網路」取代「單點」,它就像是在地球上空約 1000 公里的近地軌道,部署一個由數百甚至上千顆小型衛星組成的巨大感測網路。

這個「天網」主要由兩層構成,以美國太空發展局 (SDA) 的架構為例:

追蹤層 (Tracking Layer):這是星座的「眼睛」。 每顆衛星都搭載了高靈敏度的廣角紅外線感測器,當高超音速武器在大氣層中高速飛行時,與空氣摩擦會產生攝氏上千度的熱量,這些衛星的任務就是從太空俯瞰,捕捉這個移動的熱源特徵,因為它們距離地球更近,所以能看到比高軌道衛星更微弱的訊號。

傳輸層 (Transport Layer):這是星座的「神經系統」。 一旦某顆衛星偵測到目標,它不會直接將龐大的原始數據傳回地球,而是透過「星間光纖網路」(Optical Inter-Satellite Links, OISL),也就是用雷射在衛星之間高速傳輸數據,將目標軌跡接力給下一顆衛星,同時,衛星上的電腦會進行初步運算,將目標的座標、速度等關鍵情資,快速傳遞給地面、海上或空中的作戰單位。

這樣設計的根本目的,是實現對高超音速武器「從出生到死亡」(Birth-to-Death) 的全程無縫追蹤,無論目標如何機動變軌,總會有幾顆衛星在它的正上方盯著它,並透過星間網路即時更新軌跡,為地面防禦系統提供攔截所需的精確實時數據。

新一代技術的突破點

全球持續覆蓋:數百顆衛星構成的星座,確保在任何時間、地球任何角落上空,都至少有一顆衛星在提供監視,徹底消滅了傳統架構的偵測盲區。

韌性與生存性 (Resilience):傳統架構下,若一顆造價數十億美元的高軌衛星被敵方攻擊失效,整個防禦網就會出現巨大缺口,但在 pLEO 星座中,損失一兩顆衛星對整個系統的影響微乎其微,備用衛星可以很快頂上。這種「打不完、打不爛」的特性,是其最大的戰略價值。

極低的數據延遲:低軌道意味著訊號往返地球的距離極短,再加上高速的星間雷射通訊,使得從偵測到威脅到地面接收到火控數據的時間,從數分鐘大幅縮短至數秒內,這對於攔截秒秒必爭的高超音速目標至關重要。

產業影響與應用

完整實現藍圖:從研發到實戰的挑戰

打造並部署一個功能完備的低軌飛彈追蹤星座,是一項涉及尖端光學、通訊與大規模製造的系統性工程,其挑戰不亞於武器本身。

挑戰一:感測器酬載的極限挑戰:在太空中看見「幽靈」

高超音速滑翔體在中段飛行的紅外線訊號,相較於彈道飛彈的助推段,要微弱得多,且背景是複雜的地球表面,如何在這種「低信噪比」環境中準確捕捉目標,對感測器技術提出了極限要求。

核心組件與技術要求:

大面陣中波紅外線焦平面陣列 (MWIR Focal Plane Arrays, FPA):這是感測器的「視網膜」,需要極高的靈敏度才能捕捉微弱的熱訊號。其材料(如碲鎘汞 HgCdTe)與製造工藝是最高機密,也是 L3Harris、Raytheon 等巨頭的核心技術壁壘。

高效能星上低溫冷卻器 (Cryocooler):為了讓紅外線感測器正常工作,必須將其冷卻到攝氏零下近兩百度的極低溫。如何在體積、重量與功耗嚴格受限的小衛星上,安裝一個能長期穩定運行的低溫冷卻器,是酬載能否成功的關鍵。

挑戰二:太空網路的建構:打造宇宙級的「光纖骨幹網」

數百顆衛星之間若要協同工作,就必須有一個超高速、低延遲的通訊網路,在真空中,用雷射進行通訊是最理想的選擇。

核心工具與技術要求:

光學衛星間鏈路 (Optical Inter-Satellite Links, OISL):這相當於在每顆衛星上都安裝了收發一體的光纖雷射終端。它需要極其精密的指向、捕獲與追蹤 (PAT) 技術,確保在兩顆相距數千公里、以每秒 7 公里以上高速移動的衛星之間,雷射光束能精準對上。

星上處理與數據融合 (On-Board Processing):若將所有原始數據都傳回地球,將造成巨大的頻寬壓力。因此,必須在衛星上搭載高性能、抗輻射的 FPGA 或 ASIC 晶片,直接在太空中對感測器數據進行預處理、目標識別與軌跡初步生成,實現「邊緣運算」,只將最有價值的決策資訊向下傳遞。

挑戰三:大規模生產與部署:從「十年磨一劍」到「下餃子」

傳統衛星的製造模式是「手工作坊式」的,一顆衛星從設計到發射往往歷時十年,pLEO 星座要求在數年內製造並發射數百顆衛星,這需要徹底的產業革命。

核心工具與技術要求:

衛星總裝流水線 (Assembly Line Production):借鑒商用衛星(如 Starlink、OneWeb)的成功經驗,國防承包商如 Northrop Grumman 正在建立類似汽車工業的流水線,以標準化的衛星平台(Bus)為基礎,快速整合不同的任務酬載,大幅提高生產效率並降低單位成本。

響應式發射 (Responsive Launch):星座的部署與補充,高度依賴高頻次、低成本的發射服務。SpaceX 等商業航太公司的崛起,為這種「增生式」架構的實現提供了不可或缺的基礎設施。

應用為王:哪些國防裝備的命脈掌握在它手中?

pLEO 飛彈追蹤星座是未來「聯合全領域指揮與控制 (JADC2)」體系的中樞神經之一,其提供的數據將賦能於:

陸基中段防禦系統 (GMD):為攔截彈提供更早期、更精確的目標指示,大幅提高攔截成功率。

神盾彈道飛彈防禦系統 (Aegis BMD):讓海基的神盾艦獲得超越地平線的偵測能力,能更早地發射標準三型 (SM-3) 攔截彈,擴大防禦範圍。

薩德 (THAAD) 與愛國者 (Patriot) 系統:為末端防禦系統提供關鍵的預警情資,使其能做好接戰準備,應對突防的目標。

未來攔截武器 (e.g., Glide Phase Interceptor, GPI):為專門設計用來在大氣層內攔截高超音速滑翔體的下一代武器,提供必要的火控級追蹤數據。

前瞻未來:技術普及的挑戰與下一波趨勢

當前的挑戰主要在於成本控制、供應鏈的穩定性,以及將不同承包商製造的衛星(追蹤層、傳輸層)無縫整合成一個協同網路的軟體難題。下一波趨勢將是「多功能整合」,未來的低軌衛星不僅能追蹤飛彈,可能還會整合通訊中繼、電子情報蒐集、甚至導航增強等功能,讓每一顆衛星的效益最大化,使天基網路成為未來戰場無所不在的基礎設施。

投資視角:為何「賣軍火鏟」的生意值得關注?

pLEO 飛彈追蹤星座的建構,開創了一個長達數十年、規模達數百億甚至千億美元的全新市場,這場太空軍備競賽的焦點,不僅在於 Lockheed Martin、Northrop Grumman 等最終交付衛星的「主承包商」,更在於其背後龐大而隱形的供應鏈。

從製造紅外線感測器晶片的半導體公司,到提供星間雷射通訊模組的光電企業,再到研發星上AI處理晶片的設計公司,以及提供衛星標準化平台與零組件的供應商,它們都是這場太空淘金熱中不可或缺的「賣鏟人」。這些公司的技術具備極高的門檻,其產品被整合進每一顆發射升空的衛星中。相較於壓注單一主承包商的成敗,投資於這些掌握著核心「賦能技術」、客戶遍及整個產業鏈的關鍵供應商,更能分享到整個軍用太空架構轉型的結構性紅利。這是一條由技術創新與戰略需求共同驅動的黃金賽道。

留言