【A&D 技術窺探】一體化 C-UAS 反無人機系統:AI 如何破解蜂群的不對稱威脅?

- 2025年10月29日

- 讀畢需時 7 分鐘

秒懂重點:沒有這項技術,就沒有新世代戰力

想像一個場景:數十架成本僅 2000 美元的自殺無人機,正以蜂群之姿撲向我方價值數十億的關鍵基礎設施或海軍艦艇,指揮官面臨一個殘酷的選擇:發射一枚造價 100 萬美元的防空飛彈將其擊落嗎?這場「經濟帳」從一開始就輸了。

這就是現代戰爭最致命的「不對稱威脅」,一體化反無人機系統 (Integrated C-UAS),就是為了解決這個困境而誕生的,它不是單一的武器,而是一個由「AI 教練」指揮的「專業防禦團隊」。這個團隊裡有:

「千里眼」雷達:負責大範圍搜索。

「狙擊鏡」光電/紅外線攝影機:負責精確識別。

「順風耳」射頻偵測器:負責竊聽無人機的通訊。

「干擾手」電子戰系統:負責切斷其訊號 (軟殺)。

「神射手」高能雷射或機砲:負責物理摧毀 (硬殺)。

而AI 教練 (指揮控制系統)的核心任務,就是在 1 秒內判斷來襲的是無害的「鳥」還是致命的「無人機」,並自動指派成本效益最高的武器去反制,若缺乏這套「一體化架構」,我們就只能用昂貴的「大砲」去打廉價的「蚊子」,直到彈藥庫存與國防預算被活活耗盡。

關鍵技術白話文:原理與劃時代挑戰

過去的技術瓶頸:為何傳統架構已無法應對威脅?

過去數十年的傳統防空系統,如愛國者或標準二型飛彈,是為了應對「大、快、貴」的目標(如戰鬥機、巡弋飛彈)而設計的。用它們來對付「小、慢、廉」的無人機,面臨三大瓶頸:

感測盲區:大型雷達的訊號處理邏輯,會刻意過濾掉如鳥類般的低空慢速目標,導致無人機在其眼中形同「隱形」。

無法應對蜂群:傳統防空系統的火控通道有限,能同時接戰的目標可能只有個位數。面對數十架同時來襲的蜂群,系統會瞬間「飽和」而崩潰。

極端不符成本效益:如前所述,這是最根本的問題。用百萬美元的飛彈打千美元的無人機,是敵方最樂見的消耗戰。

核心技術原理是什麼?

一體化 C-UAS 的核心原理是「分層防禦」與「AI 賦能決策」,它將「殺傷鏈」(Kill Chain) 的每一步都做到極致優化,確保用最合理的資源解決威脅。

分層偵測 (Layered Detect):沒有任何一種感測器能應對所有威脅。因此,系統會同時部署:

主動感測 (雷達):使用特殊波形(如 Ku 波段)的 AESA 雷達,專門用於偵測低雷達截面積 (RCS) 的小型目標。

被動感測 (RF):偵測無人機與其操作者之間的通訊訊號,無需主動發射電波,極為隱蔽。

融合識別 (Fused Identify):這是「AI 教練」的第一個關鍵任務,雷達偵測到一個小點,系統會立刻指揮光電/紅外線 (EO/IR) 攝影機轉向該目標進行光學確認,AI 演算法會即時比對資料庫,在 1 秒內做出判斷:「威脅確認,是敵方『紅雀』無人機」,同時排除「誤判,是隻老鷹」。

優先排序 (Prioritize):面對 30 個同時來襲的目標,AI 會根據其飛行路徑、速度、型號,自動判斷哪 5 架對我方威脅最大,並將其列為優先接戰目標。

成本效益反制 (Cost-Effective Defeat):這是革命性的環節。AI 會根據威脅的距離與類型,自動選擇「武器」:

遠距離 (5公里外):指派電子戰系統 (EW Jammer) 進行「軟殺」,干擾其 GPS 導航或控制鏈路,使其迷航墜毀。成本:極低。

中距離 (2-5公里):指派高能雷射 (HEL) 或高功率微波 (HPM) 進行「硬殺」,燒毀其關鍵電子元件。成本:每發數美元。

近距離 (2公里內):指派動能武器,如 30 公釐機砲發射「可程式化空炸彈藥」(Airburst Ammunition),在無人機旁引爆,用破片將其擊毀。成本:相對低廉。

這樣設計的根本目的,是將決策迴圈從人類的「分鐘級」壓縮到 AI 的「毫秒級」,並確保每一次防禦的成本都與威脅的成本相匹配。

新一代技術的突破點

AI 賦能的威脅識別: 利用深度學習,系統能從複雜的背景雜波中,精準區分無人機與飛鳥,大幅降低誤報率。

感測器融合: 將雷達、光電、射頻偵測等多種感測器的數據「融合」成單一、清晰的戰場圖像,解決單一感測器易被欺騙的問題。

開放式系統架構 (MOSA): 這是美國國防部強力推動的標準。它確保 C-UAS 系統像一個「開放平台」,軍方可以隨時插上 A 廠商的最新雷達、B 廠商的雷射砲,而不用被單一承包商(如 Raytheon 或 Northrop Grumman)綁死。

產業影響與應用

完整實現藍圖:從研發到實戰的挑戰

打造一套能應對蜂群威脅的 C-UAS 系統,是當今國防產業最複雜的系統整合挑戰之一,這也為台灣在雷達、光電、資通訊等領域的國防自主供應鏈提供了絕佳的切入點。

挑戰一:感測器前端的極限挑戰:在「雜波」中看見「蒼蠅」

在城市或複雜地形中,地面移動的車輛、建築物的反射、甚至樹葉的擺動,都會對雷達產生強烈的「雜波」,如何在這些雜波中穩定偵測到一架手掌大小的無人機,是首要難題。

核心組件與技術要求:

氮化鎵 (GaN) AESA 雷達:需要高功率、高靈敏度的 GaN 雷達,利用其先進的波形處理能力,從雜波中過濾出無人機的微弱訊號。

長波紅外線 (LWIR) 熱像儀:許多小型無人機的馬達熱訊號極低,需要極高靈敏度的 LWIR 感測器才能在夜間或惡劣天氣下將其辨識出來。

被動式射頻測向儀:能精準定位無人機控制訊號的來源,這對中科院等專精於電子戰與訊號情報的機構而言,是必須掌握的關鍵技術。

挑戰二:AI 決策核心 (C2) 的運算挑戰:戰術邊緣的「大腦」

C-UAS 系統的大腦——指揮控制 (C2) 系統——不能放在遙遠的雲端,它必須部署在第一線的戰甲車或軍艦上,這對「戰術邊緣運算」提出了嚴苛要求。

核心工具與技術要求:

強固型邊緣運算電腦:這台電腦必須能即時融合所有感測器數據、並在 1 秒內運行 AI 威脅分類模型與武器指派演算法。它必須能在沙漠的高溫、戰場的劇烈震動下穩定工作。這正是神基 (Getac) 這類台灣強固型電腦廠商的技術核心優勢所在。

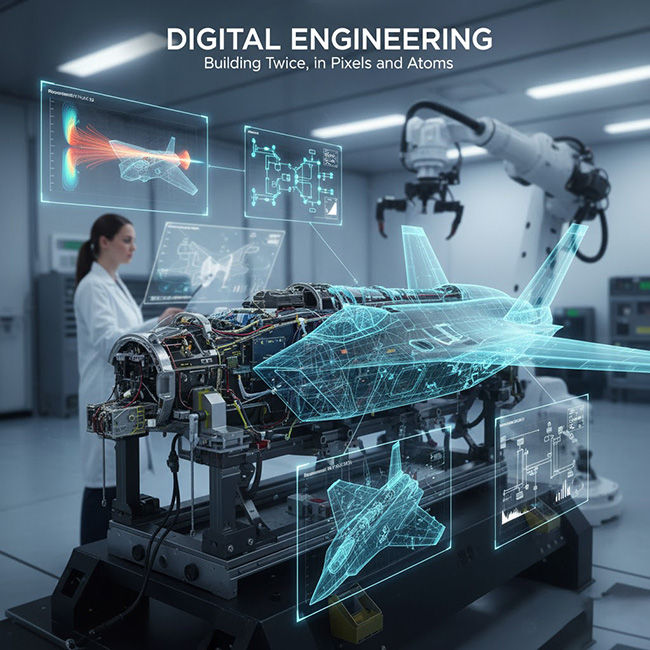

AI 目標識別資料庫:AI 的訓練需要海量的真實數據。國防承包商正利用「數位分身」技術,在虛擬環境中生成數百萬種無人機的雷達與光電特徵,用以「餵養」AI 演算法。

挑戰三:多重反制手段的整合與開放架構

如何讓 A 廠商的雷達、B 廠商的雷射、C 廠商的干擾器,在同一個 C2 軟體下協同工作,而不是互相「打架」?

核心工具與技術要求:

模組化開放式系統架構 (MOSA):這是系統整合的「遊戲規則」,C2 軟體必須提供標準化的數據介面(如美軍的 IBCS),讓所有子系統「即插即用」,這能確保系統(如我國自研的防空系統)未來能快速整合採購或自研的最新反制技術,而無需整套重寫。

高能雷射/微波 (HEL/HPM):作為最低成本的「硬殺」手段,導能武器的成熟度是 C-UAS 系統能否在經濟上取得成功的關鍵。

應用為王:哪些國防裝備的命脈掌握在它手中?

C-UAS 已非「選配」,而是所有高價值單位的「標配」:

關鍵基礎設施防護:機場、港口、核電廠、發電站等,是無人機恐怖攻擊的首要目標。

野戰防空 (M-SHORAD):保護前線的戰車與部隊免受無人機與迫擊砲的威脅,如美軍安裝在史崔克甲車上的 C-UAS 系統。

艦隊防空:如紅海上的驅逐艦,必須依靠整合的 C-UAS 系統,來應對飽和式的胡塞組織無人機攻擊。

要塞與基地防護:保護指揮中心、飛彈陣地等固定目標。

前瞻未來:技術普及的挑戰與下一波趨勢

當前的挑戰是進一步降低「硬殺」手段的成本,並提升 AI 對抗「AI 詐欺」(AI-Spoofing) 的能力。下一波趨勢將是「蜂群對蜂群」,即不再單純防禦,而是發展我方的「自主反制無人機蜂群」,利用 AI 在空中進行「獵殺」,實現更主動、更具彈性的防禦。

投資視角:為何「賣軍火鏟」的生意值得關注?

C-UAS 市場的爆發性增長,源於一個不可逆轉的現實:威脅(廉價無人機)的製造成本,永遠低於防禦(飛彈)的成本,這種「不對稱性」迫使全球軍隊必須永久性地投資於「更聰明、更便宜」的新型防禦手段。

這場競賽中,最值得關注的「軍火鏟」,並非單一武器製造商,而是那些提供「一體化架構」所需關鍵賦能技術的企業:

AI 指揮控制 (C2) 軟體:這是系統的「大腦」,是 Northrop Grumman (M-ACE)、Raytheon (LIDS) 等大廠的核心競爭力。

感測器前端:提供高靈敏度 GaN 雷達、EO/IR 感測器的廠商。

戰術邊緣運算硬體:提供能讓 AI 在前線運行的強固型電腦與伺服器。

導能武器 (DEW):提供雷射與高功率微波等「低成本子彈」的廠商。

投資於這些構建「防禦生態系」的基礎技術,等於是分享了全球應對此一新型態威脅的長期、結構性紅利,這是一條由「不對稱作戰」的經濟壓力所驅動的、高確定性的成長賽道。

Aminext 小站是一個由個人經營的部落格,如果這篇文章對您有幫助,懇請您不吝轉發分享,或是在文章底下按個讚支持一下!您的每一個小小舉動,都是繼續堅持下去的最大動力,真的非常感謝您!

留言